Page 34 - 唯識藏_04

P. 34

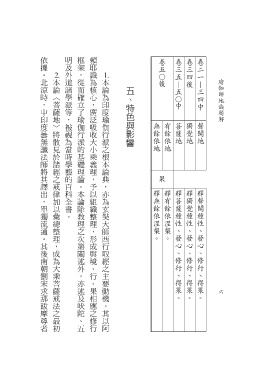

依據。北涼時,中印度曇無讖法師將其譯出,單獨流通。其後南朝劉宋求那跋摩尊者 明及外道諸學派等,被視為當時學藝的百科全書。 框架,從而確立了瑜伽行派的基礎理論。本論除教理之次第闡述外,亦述及吠陀、五 賴耶識為核心,廣泛吸收大小乘義理,予以組織整理,形成與境、行、果相應之修行 卷五 卷三五|五 卷三四後 卷二一|三四中

○

本論〈菩薩地〉將散見於諸經之戒律加以彙總整理,成為大乘菩薩戒法之最初 本論為印度瑜伽行派之根本論典,亦為玄奘大師西行取經之主要動機。其以阿 後 瑜伽師地論題解

五、特色與影響

○

中

無餘依地 有餘依地 菩薩地 獨覺地 聲聞地

果

釋無餘依涅槃。 釋有餘依涅槃。 釋菩薩種性、發心、修行、得果。 釋獨覺種性、發心、修行、得果。 釋聲聞種性、發心、修行、得果。

6