Page 82 - 唯識藏_37

P. 82

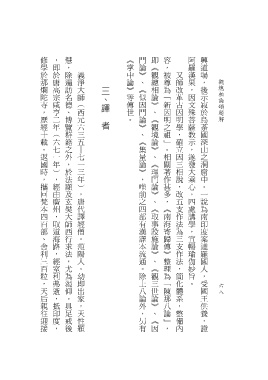

修學於那爛陀寺,歷經十載。返國時,攜回梵本四百部、舍利三百粒,天后親往迎接 ,即於唐高宗咸亨二年(六七一年),經由廣州,取道海路,經室利弗逝,抵印度, 慧,除遍訪名德、博覽群籍之外,於法顯及玄奘大師西行求法,尤為渴仰。具足戒後 《掌中論》等傳世。 門論》、《似因門論》、《集量論》,唯前之四部有漢譯本流通。除上八論外,另有 即《觀總相論》、《觀境論》、《理門論》、《取事設施論》、《觀三世論》、《因 容,被尊為「新因明之祖」。相關著作甚多,《南海寄歸傳》整理為「陳那八論」, 阿羅漢果,因文殊菩薩教示,遂發大乘心,四處講學,宣暢瑜伽妙旨。 興道場,後示寂於烏荼國深山之洞窟中。一說為南印度案達羅國人,受國王供養,證

義淨大師(西元六三五|七一三年),唐代譯經僧。范陽人。幼即出家,天性穎 又師改革古因明學,確立因三相說,改五支作法為三支作法,簡化體系,整備內

觀總相論頌題解

三、譯者

6

8

8