Page 449 - 唯識藏_20

P. 449

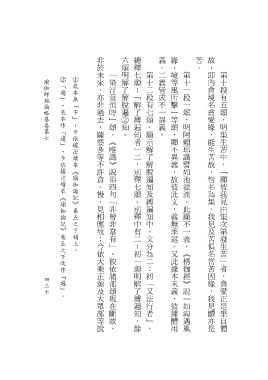

非於未來,亦非過去,薩婆多等不許貪、慢、見相應故;今依大乘正頌及大眾部等說 六頌明解了解脫遍 總釋七頌;「解了縛遍知者」二,別釋七頌。別釋中有二:初一頌明解了縛遍知,餘 義,二義皆成不一異義。 緣,境等風所擊」等頌,顯不異義,故彼此文,義無乖返。又此據本末義,彼據體用 苦。 故,即內貪境名貪愛緣,能生苦故,皆名為集。我見及苦俱名當苦因緣,我見體亦是

「染汙意恒時」頌,《唯識》說第四句「非曾非當有」。彼依諸部頌現在斷故, 第十二段有七頌,顯示解了解脫遍知及縛遍知中,文分為二:初「又法行者」, 第十一段一頌,明阿賴耶識譬如池派流。此顯不一義,《楞伽經》說「如海遇風 第十段有五頌,明集生苦中,「顯彼我見由集次第發生苦」者,貪愛正是集自體

瑜伽師地論略纂卷第七

② 「遍」,底本作「邊」,今依據卍續本《瑜伽論記》卷五之下改作「遍」。 ① 底本無「不」,今依據卍續本《瑜伽論記》卷五之下補上。

② 知。

4

3

3

7

7