Page 450 - 唯識藏_20

P. 450

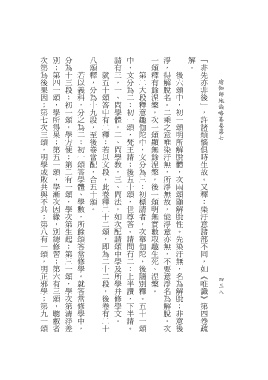

次第為後果因;第七次三頌,明學成敗共與不共;第八有一頌,明正邪學;第九一頌 別;第四一頌,學所得果;第五一頌,學漸次因緣,別總修習;第六有三頌,聰叡者 分為十三段:初一頌,學方便;第二有一頌,學次第生起;第三一頌,學次第清淨差 八頌釋,分為十九段,至後卷當配,合五十頌。 請有三,一、問學體,二、問學教,三、問法,如次配請頌中學及所學并修學文。 中,文分為二:初一頌,梵王請;後五十頌,世尊答。請問有二:上半讚,下半請。 一頌釋有餘涅槃,次一頌顯無餘涅槃,後一頌明無實數取趣生死、涅槃。 淨,得解脫名。二乘之意唯染汙無,所淨無故,能淨意亦無,不要意淨名為解脫。次 解。 「非先亦非後」,許諸煩惱俱時生故。又釋:染汙意諸部不同,如《唯識》第四卷

若以義科,分之為二:初一頌答學體、學數,所餘頌答當修學。就答當修學中, 就五十頌答中有二釋:若以文段,此卷釋二十二頌,即為二十二段,後卷有二十 第二大段釋意趣伽陀中,文分為三:初標請者,次舉伽陀,後隨別釋。五十一頌 後六頌中,初一頌明所解脫體,次兩頌顯解脫性。先染汙無,名為解脫;非意後

瑜伽師地論略纂卷第七

4

3

3

8

8