Page 40 - 唯識藏_24

P. 40

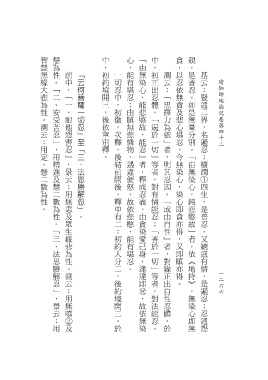

智慧無緣大悲為性。測云:用定、慧二數為性。 慧為性。「二、安受苦忍」,用精進及慧二數為性。「三、法思勝解忍」,景云:用 中,初約境開三,後依章別釋。 心,能有堪忍;由瞋無悲憐物,遇違便怒,故依悲愍,能有堪忍。 「由無染心,能悲愍故,能忍」者,釋成忍義。由貪染愛己身,逢違即忿,故依無染 中,初正出忍體。「遍於一切」等者,對有情能忍;「普於一切」等者,對法能忍。 貪,以忍依無貪及悲心堪忍。今無染心,染心即貪亦得,又即瞋亦得。 親,是普忍。如是無量分別。「由無染心,純悲愍故」者,依《地持》,無染心即無

前中,「一、耐他怨害忍」,景云:用無恚及眾生緣悲為性。測云:用無嗔 「云何菩薩一切忍」至「三、法思勝解忍」。 一切忍中,初徵,次釋,後結前開後。釋中有二:初約人分二,後約境開三。於 測云:「思擇力為依」者,明其忍因。「或由自性」者,對緣正出自性忍體。於 基云:豎通三界,名遍忍;橫潤

瑜伽師地論記卷第四十二

① 四生,是普忍。又總通有情,是遍忍;忍通怨

1

2

2

6

6

6

6

② 及