Page 370 - 唯識藏_34

P. 370

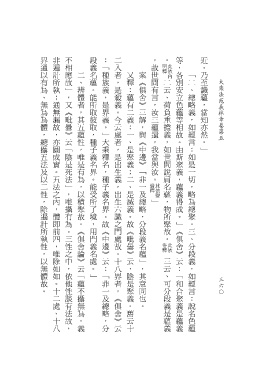

界通以有為、無為為體,總攝五法及以二性,除遍計所執性,以無體故。 非遍計所執;通無漏故,亦圓成實。五法之內,體即前四,唯除如如。十二處、十八 不相應故」,又《毗曇》云「陰是死法」,唯攝有為。三性之中,依他性談有法故, 段義名蘊。能所取彼取,種子義名界。能受所了境,用門義名處。」 :「種族義,是界義。」大乘釋名,種子義名界。故《中邊》云:「非一及總略,分 二入者,是殺義。今云處者,是出生義,出生六識之門處故。十八界者,《俱舍》云 ,故世間有言,汝三蘊還,我當與汝。 。 等,各別安立色蘊等相故。由斯聚義,蘊義得成。」《俱舍》云:「和合聚義是蘊義 近。乃至識蘊,當知亦然。」

明釋 此依內

二、辨體者,其五蘊性,唯是有為,以積聚故。《俱舍論》云「蘊不攝無為,義 又釋:蘊有二義:一、是聚義;二、是滅義。故《毗曇》云,陰是聚義。舊云十 案《俱舍》三解,與《中邊》「非一及總略,分段義名蘊」,其意同也。 「二、總略義,如經言:如是一切,略為總聚。三、分段義,如經言:說名色蘊

二云、荷負重擔義,如世間說肩名蘊,物所聚故。 大乘法苑義林章卷第五

論釋 此依聲

」

俗釋 此依

三云、可分段義是蘊義

3

6

6

0

0