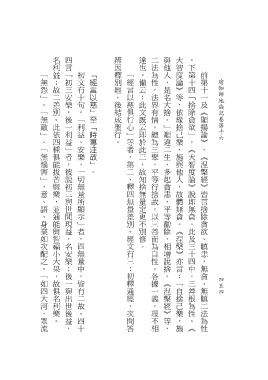

Page 468 - 唯識藏_22

P. 468

名利益:故二差別。此依四種俱能拔苦與樂,並通能與智福小大果,故俱名利樂。 四言「初三安樂,後一利益」者,彼說初三與世間現益,名安樂;後一與出世後益, 辨因釋別經,後結成聖行。 違也。備云:此文既云即於此三,故知捨無量定更不別修。 二法為性,法界有情,總為三聚,平等行捨故,以三善而為自性。各據一義,理不相 與他人,是名大捨。」順違二生,多起貪恚,平等勸除,相增說捨。《涅槃經》等, 大智度論》等,依緣捨己樂,施與他人,故體無貪。《涅槃》亦言:「自捨己樂,施 。下第十四「捨除貪欲」,《大智度論》說即無貪。此及三十四中,三善根為性。《

「無怨」、「無敵」、「無惱害」,意、語、身業如次配之。「如四大河,眾流 初文有十句。「利益、安樂,一切無量所顯示」者,四無量中,皆有二故。四十 「經言以慈」至「時專注故」。 「經言以慈俱行心」等者,第二、釋四無量差別。經文有三:初釋通經,次問答 前第十一及《顯揚論》、《涅槃經》皆言捨除貪欲、瞋恚,無貪、無瞋二法為性

瑜伽師地論記卷第十六

4

5

5

4

4