Page 307 - 唯識藏_34

P. 307

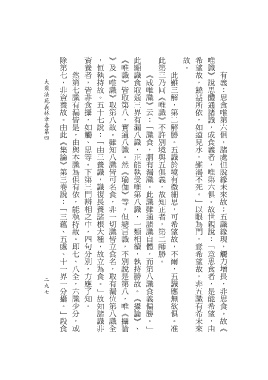

除第七,非資養故。由此《集論》第三卷說:「三蘊、五處、十一界一分攝。」段食 資養者,皆非食攝,如觸、思等。下第三門辨相之中,四句分別,方應了知。 ,恒執持故。五十七說:「由三養識,識復長養諸根大種,故立為食。」故知諸識非 》及《唯識》取第八故。雖知八識皆可名食,非一切識皆立食名,取有漏位第八識全 《唯識》皆取第八,實通八識。然《瑜伽》等,但總言識,不別說是第八,唯《攝論 此顯識食取通三界有漏八識,正能執受唯第八識,一類相續,執持勝故。《攝論》、 此第三乃同《唯識》不許別境與五俱義,故知正者,第二師勝。 故。 希望故,饒益所依,如遠見水,雖渴不死。」以眼為門,意希望故,非五識有希未來 唯識》說思體通諸識,成食義者,唯第六俱。

然第七識有漏皆是,由與本識為俱有依,能執持故。即七、八全,六識少分,或 《成唯識》云:「識食,謂有漏識。此識雖通諸識自體,而第八識食義偏勝。」 此雖三解,第二解勝。五識於境有微細思,可希望故,不爾,五識應無欲俱。准 有義:思食唯第六俱,諸處但說緣未來故;五識緣現,觸力增長,非思食。故《

大乘法苑義林章卷第四

2

9

9

7

7