Page 86 - 唯識藏_34

P. 86

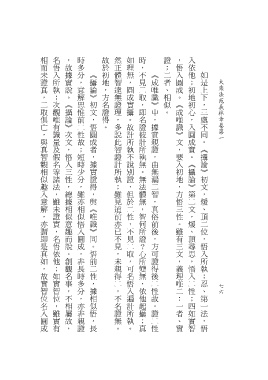

相而未證真,二取俱亡,與真智觀相似趣入意解,亦謂即是真如,故實智位名入圓成 名悟入所執;次觀唯有識量及假名等諸法,雖未證實,名悟依他;如實智位,雖實有 ,故據實說。《攝論》次文,悟入三性,總據相似意趣而說。創觀名事,不相屬故, 時多分,意解思惟前二性故;短時少分,雖亦相似悟入圓成,非長時多分,亦非親證 故於初地,方名證得。 然正體智達無證理,多說此智證計所執;雖見道前亦已不見,未親得二,不名證無。 如理無,圓成實攝。故計所執不說別證,但於二性,不見二取,可名悟入遍計所執。 時,不見二取,即名證彼計所執無。無法體無,智何所證?心所變無,依他起攝;真 證;二者、相似。 ,悟入圓成。《成唯識》文,要入初地,方悟三性。雖有三文,義理唯二:一者

《攝論》初文,悟圓成者,據實證得,與《唯識》同。悟前二性,據相似悟,長 《成唯識》中,據實親證,由無漏二智,真俗前後,方可證得後二性故。證二性 如是上下,三處不同。《攝論》初文,煖、頂二位,悟入所執;忍、第一法,悟

大乘法苑義林章卷第一

7

6

6