Page 216 - 唯識藏_37

P. 216

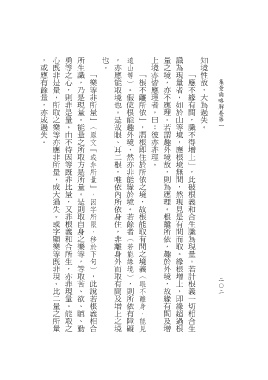

,或應有餘量,亦成過失。 心既非是量,所取之樂等亦應非所量,成大過失。或字顯樂等既非現、比二量之所量 勇等之心,則非是量。由不待因等既非比量,又非根義和合所生,亦非現量。能取之 所生識,乃是現量。能量之所取方是所量。是則取自身之樂等,等取苦、欲、瞋、勤 也。 ,亦應能取境也。是故眼、耳二根,唯依內所依身住,非離身外而取有間及增上之境 遠山等) 上境亦皆應理者,曰︰彼亦非理。 量之境,亦不應理。若謂趣外境故,則為應理。根離所依,趣於外境,故緣有間及增 識為現量者,如於山等境,應根境無間,然現見是有間而取。緣根增上,即緣超過根 知境性故,大為過失。

「樂等非所量」 「根不離所依」,謂根即住於所依之境,故根能取有間之境義 「應不緣有間,識不得增上」,此破根義和合生識為現量。若計根義一切相合生

集量論略解卷第一

。假使根能趣外境,然亦非能緣於境。若餘者

(原文「或非所量」,因字所限,移於下句)

(若能緣境)

,此說若根義相合 (眼不離身,能見

,則所依有障礙 2

0

0

2

2